Il n’est pas de tradition en Philosophie antique, de mêler les genres, les époques et les traditions. Nous voudrions néanmoins prouver cette année qu’il est possible, de faire dialoguer sur le thème de l’amour la philosophie antique platonicienne et la culture populaire des XIXe et XXe siècles à tout le moins si nous apprenons à nous frayer un chemin de l’une à l’autre grâce à deux sciences humaines fondamentales, la psychanalyse et l’ethno-folklore.

De la psychanalyse, la philosophie a appris et a repris à son compte, l’idée que le cheminement de Platon dans le Banquet, qui va de l’érotisme débattu entre Socrate et ses interlocuteurs, à l’exposition de sa philosophie de l’amour, est une forme sublimée de la sexualité, bien présente dans le dialogue, par la médiation du mythe et du personnage d’Alcibiade qui s’y réfèrent.

Mais la psychanalyse a montré également que l’érotisme n’est pas la seule forme sublimée de la sexualité ; l’amour parental et filial, central dans Pinocchio, ainsi que le sentiment amoureux des jeunes filles, sujet principal des Amours d’Henri Pourrat, en sont également deux autres formes. Certes, sentiments amoureux et amour parental et filial ne sont pas exclus du Banquet de Platon, ni inconnus de ses participants. Mais, ils y sont mentionnés dans une perspective philosophique et un contexte grec. Ils ne nous disent rien du sentiment amoureux, tel que depuis neuf siècles le décrit notre littérature, ni de l’affection parentale et filiale dans ses évolutions sociétales.

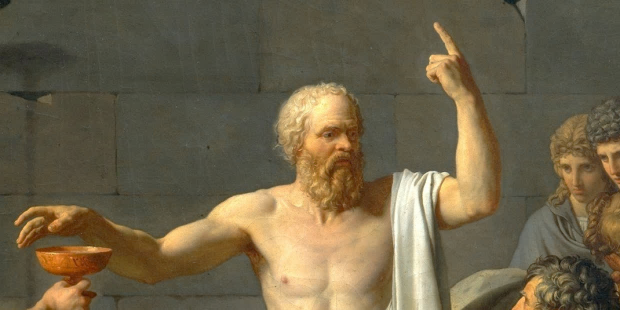

Détail du procès de Socrate par Jean-Louis David (1787)

Et cependant ce que nous ont dit sur l’amour non seulement les poètes, les dramaturges, les romanciers mais aussi les conteurs depuis le temps révolu de la Grèce antique, « n’est pas moins précieux et profond que les méditations des philosophes » (Octavio Paz, La flamme double, Paris, Gallimard, 1994, p.48). Leur témoignage « souvent, est plus, sûr, plus conforme à la réalité humaine et psychologique. Les amants platoniciens, tels que les décrit Le Banquet sont rares ». Les couples amoureux de Pourrat ou ceux parentaux et recomposés de Collodi, avec leur esprit d’enfance, font « qu’avec nos exils et nos angoisses, et la mélancolie de la condition humaine, nous reste, cependant un " Pays de la Merveille " où retrouver l’idée d’un bonheur promis à l’homme » (Pierre Pupier, Henri Pourrat et la grande question, Paris, Éditions du Sang de la terre, Paris, 1999, p. 224).

Pourquoi se recentrer exclusivement sur une philosophie de l’amour de vingt-cinq siècles, si instructive soit-elle, au détriment d’une sagesse populaire sur l’amour qui, toute chanteuse, audacieuse et rieuse fusse-t-elle, a mis en image « tout un code de savoir-vivre pour chaque rencontre, occasion du commerce humain » (Pupier : p. 224). Non seulement nous n’avons que faire des clivages institutionnels entre haute et basse culture, qui s’y opposent, mais ceux-ci contredisent nombre de principes de l’ethno-folklore auxquels la démarche de nos trois auteurs sur l’amour se conforme. Nous en retiendrons trois :

1) Se revendiquant de l’universalisme des Lumières, l’ethno-folklore, en ses premiers représentants (Johann Gottfried Herder, les frères Grimm) pose l’universalisme des diverses formes de la culture populaire, (mythes, légendes, contes, chansons, proverbes), c’est-à-dire la rémanence de leurs unités de sens au-delà des temps, lieux et espaces différents. Cet universalisme structurel encourage le comparatisme. Et, qui plus est, le comparatisme entre l’amour mythique, tel que les interlocuteurs de Socrate dans le Banquet le narrent, en sa diversité, et les amours vécues par les personnages des contes de Collodi et de Pourrat, pour autant qu’ils expriment une mythologie de l’amour selon un joyeux éclectisme où se mêlent unités de sens hellènes-latines, chrétiennes, et celtiques.

Codex Manesse 1310 -1340 (Planche 249 v) Aucassin et Nicolette Marianne Stokes (1855-1927)

2) L’universalisme de forme des contes n’est rien cependant pour les premiers ethno-folkloristes sans leur particularisme romantico-national. Ces savants se sont intéressés à la survie de la culture populaire non pas en général mais toujours à partir d’un ou plusieurs folklores déterminés. De même, Henri Pourrat a procédé à la collecte des traditions orales auvergnates en vue de sauver « toute la mémoire de la paysannerie aux veillées qui touche au " profond esprit paysan" » (Pupier : p. 41). Et Carlo Collodi a introduit la verve orale toscane dans la narration du conte de Pinocchio à dessein de réhabiliter « il populo minuto », le petit peuple italien, celui des artisans et des ouvriers. C’est donc toute une culture populaire nationale perdue par les élites, dans son originalité et sa spécificité qu’il s’agit, dans la perspective ethno-folklorique, de faire accepter.

Or Platon, en recourant, dans nombre de ses dialogues à la forme littéraire ancienne, la forme mythique, n’est pas si éloigné des ethno-folkloristes du XIXe siècle qu’il n’y paraît. Il n’a jamais admis, à leur exemple, que le mythe soit tout bonnement supplanté et nié par le « savoir » sophistique rationaliste et technique de sa jeunesse. Le règne de la sophistique au temps de Platon, de même que celui de la technique à l’époque de Collodi et de Pourrat, est non seulement une nouvelle Weltanschauung (vision du monde), mais aussi et surtout une véritable invasion comparable « à une armée peu nombreuse d’esprits éclairés et instruits, d’existences déracinées, de docteurs de sagesse soucieux de leur office dans la jeune génération des classes supérieures de citoyens » (Karl Reinhardt, Les mythes de Platon, Paris, Gallimard, 2007, p. 22).

Certes Platon, Pourrat et Collodi n’étaient pas des ethno-folkloristes mais ils se sont conformés d’instinct aux principes d’une science qui refuse, à leur exemple, le clivage entre un discours mythique sur l’amour qui rimerait avec nationalisme, particularisme, oralité et un discours scientifique qui rimerait avec étatisme, universalisme et écriture

Ovide La Bible des Poètes-Métamorphoses, Paris, s.d., (vers 1498)

3) Á l’interface de divers modèles culturels qu’ils expérimentent, les ethno-folkloristes d’aujourd’hui sont particulièrement sensibles au phénomène d’acculturation, c’est-à-dire aux évolutions des modèles culturels des communautés qu’ils étudient au contact de ceux universitaires, savants et dominants, qui les analysent et vice versa.

Là encore, Platon, et Collodi, moins encore que Pourrat, ne semblent directement concernés par une telle démarche. Ils partagent, cependant bien, avec l’ethno-folklore moderne, la conscience d’être eux-mêmes impliqués dans des processus d’acculturation niant les représentations sur l’amour héritées de leurs premières communautés d’appartenance, et, avec elles, la sagesse qu’elles recelaient. D’où leur volonté active de lutter contre cette dissolution mais dans un cadre nouveau, moyennant l’invention de nouveaux rapports érotiques, sentimentaux, parentaux en réaction à la pauvreté du cadre de référence imposé, dominant.

Catherine Labro